隨著大量民工持續(xù)涌進(jìn)城市,不少農(nóng)村的家庭只剩下了老小,那些曾經(jīng)人丁興旺的村莊,如今成了老人村、空心村——

“媽媽呢?”“媽媽出去打工了。”“那爸爸呢?”“爸爸也是。”9月5日,記者來(lái)到常山縣新昌鄉(xiāng)新峰村,和住在外婆家的6歲女孩琪琪聊天。

在接下來(lái)村里蹲點(diǎn)調(diào)查的7天時(shí)間里,這樣的對(duì)話(huà)屢屢在我們和村里孩子們之間展開(kāi)。

與父母一周通個(gè)電話(huà),一年團(tuán)聚一次,對(duì)這里的很多孩子來(lái)說(shuō),早已成為習(xí)慣。

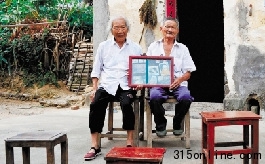

老人、小孩與狗……走在阡陌小巷里,看到最多的就是他們。因?yàn)椤澳艹鋈ゴ蚬さ亩汲鋈チ恕!?/p>

“等我長(zhǎng)大了,就可以和爸爸媽媽一起去城里了。”琪琪稚嫩的童音背后,是對(duì)外面世界的無(wú)限憧憬。

村支書(shū)徐益林幫我們統(tǒng)計(jì)了一下,全村337人,18~60歲的正勞力212人,留在村里的不到30人。一個(gè)家庭里,丈夫出去打工,老婆也隨同丈夫外出,留下孩子和老人,而孩子長(zhǎng)大了,考不上大學(xué),也要出去打工,最后,家里只剩下老人。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字,2009年全國(guó)進(jìn)城農(nóng)民工總量為2.3億人,這要催生多少“空心村”?南京大學(xué)社會(huì)學(xué)系教授張玉林已經(jīng)在開(kāi)“藥方”:如果說(shuō)確實(shí)只有通過(guò)城市化和工業(yè)化才能解決中國(guó)的“三農(nóng)”問(wèn)題,那么有必要重新考慮費(fèi)孝通先生當(dāng)年提出的“離土不離鄉(xiāng)”的命題,是否應(yīng)該站在家庭、人性的角度,通過(guò)宏觀(guān)而又具體和系統(tǒng)的政策引導(dǎo),來(lái)推進(jìn)農(nóng)村人口的就地和就近轉(zhuǎn)移就業(yè)呢?

編后語(yǔ):

“外面像個(gè)村,進(jìn)村不是村,老屋沒(méi)人住,荒地雜草生。”如今的偏遠(yuǎn)農(nóng)村幾乎有60%以上的村成了“空心村”,除了對(duì)延續(xù)千年的“老有所養(yǎng)、幼有所依”傳統(tǒng)家庭倫理構(gòu)成巨大沖擊外,還衍生出了土地荒蕪、村舍閑置、阻礙窮村脫貧致富等弊端,故已越來(lái)越引起有識(shí)之士的焦慮。面對(duì)日漸荒廢的“空心村”,相信走過(guò)30多年改革開(kāi)放的中國(guó)人,一定能探索出一條“蝶變”之路。 記者 董旭明 何蘇鳴 攝影報(bào)道